Permis de conduire et mauvaise vision

"Comment voulez-vous que je l'écrase, puisque je ne le vois pas ?" (Raymond Devos)

Que voit-il ?

Plan

- Introduction

- La vision

- Dégradation des performances visuelles avec l'âge

- Pathologie entraînant une inaptitude à la conduite

- Un malvoyant peut-il conduire ?

- L'examen du candidat au permis de conduire par un ophtalmologiste agréé

- L'ophtalmologiste et l'inaptitude à la conduite

- Le dépistage des troubles visuels en Europe

- Problèmes posés en France pour la mise en place d'un dépistage de masse

- Conclusion

- Pour en savoir plus

1) Introduction

|

En France il est absolument interdit à un médecin de signaler à la préfecture tout patient inapte à la conduite automobile. |

Fut-il aveugle. Il est fréquent que l'on examine des patients qui sont des dangers sur la route, mais il est impossible légalement de faire quoi que ce soit. Le médecin pourrait être poursuivi pour violation du secret médical. On ne peut pas se prévaloir du nouveau code pénal et de ses articles sur l'abstention délictueuse, comme certains le croient. Les médecins ne peuvent rien faire.

La seule solution est de convaincre la famille de la dangerosité du grand père, et c'est elle qui prendra (si elle le peut) des mesures radicales, comme supprimer les clefs de démarrage ou bien enlever la batterie.

Il existe une possibilité légale plus difficile à appliquer, la famille peut écrire à la préfecture pour demander une expertise médicale du grand père. En principe la préfecture n'a pas à lui dire d'où vient la demande du contrôle. Il est certain que si le patient apprend qui a adressé le courrier à la préfecture, l'ambiance familiale risque de se gâter.

|

Permis de conduire sur Legifrance Article R221-14 II.-Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut enjoindre à un conducteur de se soumettre à un contrôle médical de l'aptitude à la conduite : 1° Dans le cas où les informations en sa possession lui permettent d'estimer que l'état de santé du titulaire du permis peut être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire. Cet examen médical est réalisé par un médecin agréé consultant hors commission médicale ; au vu de l'avis médical émis, le préfet prononce, s'il y a lieu, soit la restriction de validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, soit le changement de catégorie de ce titre ; 2° A tout conducteur impliqué dans un accident corporel de la circulation routière ; 3° Avant la restitution de son permis, à tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur à l'encontre duquel il a prononcé une mesure restrictive ou suspensive du droit de conduire pour l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3, afin de déterminer si l'intéressé dispose de l'aptitude médicale à la conduite du véhicule. Cette mesure est prononcée, selon le cas, par le préfet du département de résidence du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur |

2) La vision

La vision est un sens essentiel et indispensable à une bonne conduite. 90 % des indications nécessaires au conducteur lui sont fournies par l'œil. Les statistiques reliant la vision du sujet âgé aux accident de la route sont peu nombreuses. On estime que 20 % des responsables d'accidents de la circulation ont une déficience visuelle.

La règlementation française en matière de contrôle de la vue des conducteurs est largement en retard par rapport à la plupart des pays européens. Nous sommes en France dans la situation paradoxale, qu'au vu de la réglementation actuelle et de son application, un adulte possédant son permis de conduire et atteint de cécité acquise peut continuer la conduite de son véhicule.

On estime à 150.000 le nombre de conducteurs inaptes à la conduite en France.

Un élément important pourrait être la position des Assurances devant de tels problèmes.

Définition

La vision est un sens essentiel et indispensable à une bonne conduite. 90 % des indications nécessaires au conducteur lui sont fournies par l'œil. Les statistiques reliant la vision du sujet âgé aux accident de la route sont peu nombreuses. On estime que 20 % des responsables d'accidents de la circulation ont une déficience visuelle.

La règlementation française en matière de contrôle de la vue des conducteurs est largement en retard par rapport à la plupart des pays européens. Nous sommes en France dans la situation paradoxale, qu'au vu de la réglementation actuelle et de son application, un adulte possédant son permis de conduire et atteint de cécité acquise peut continuer la conduite de son véhicule.

On estime à 150.000 le nombre de conducteurs inaptes à la conduite en France.

Un élément important pourrait être la position des Assurances devant de tels problèmes.

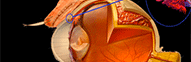

Champ visuel binoculaire

Le champ visuel binoculaire correspond à l'espace perçu par les deux yeux immobiles fixant droit devant. Il s'étend sur 120 degrés, encadré de part et d'autre d'un croissant de perception monoculaire de 30°.

En pratique, et en l'absence de recommandations spécifiques (Zanlonghi 2013), il semble raisonnable de respecter les paramètres de présentation usuels pour l'examen du champ visuel : vitesse de déplacement du spot de 2 à 3 degrés par seconde, éclairement du fond égal à 10 candelas / m2, absence de filtres colorés. Le relevé du champ visuel sera effectué a priori sans correction optique puisqu'on étudie essentiellement le champ périphérique, bien en deçà du seuil de sensibilité.

L'intérêt du champ visuel binoculaire à la coupole de Goldmann est plus fonctionnel que diagnostique. Alors que l'arrêté du 28 mars 2022 ne demande que l'étude du champ visuel binoculaire sur le seul méridien horizontal, et de tester les 40° centraux, nous recommandons très vivement l'étude du champ visuel binoculaire complet selon la technique d'Esterman surtout dans les expertises (accident du travail lié à la conduite, retrait des permis professionnels, cécité nocturne, accident corporel mettant en cause un véhicule,…) (V. AMELINE, J. C. LEPORI, P. LIGEON-LIGEONNET, R. MARDUEL, X. ZANLONGHI 2021).

Au total

Ainsi, si l'acuité visuelle de bonne qualité permet une conduite rapide, un bon champ visuel permet une conduite sûre.

3) Dégradation des performances visuelles avec l'âge

L'acuité visuelle

Dans les mêmes conditions expérimentales, l'acuité visuelle morphoscopique de loin en condition photopique est de 1 (10/10) à 50 ans, de 0,7 (7/10) à 70 ans, et de 0,5 (5/10) à 85 ans (VERRIEST 1971).

L'acuité visuelle mésopique (0,8 cd/m2) baisse progressivement dès l'âge de 30 ans (VOLA 1983). Elle est de 0,764 (7,64/10) à 25 ans et passe à 0,635 (6,35/10) à 45 ans. Elle est de 0,5 (5/10) à 60 ans (JAYLE 1958).

Par contre l'acuité visuelle périphérique est très peu sensible à l'âge (RANDALL 1966).

Sensibilité différentielle (champ visuel)

On retrouve en champ visuel périphérique cinétique un rétrécissement sénile. En fait toutes les zones (aire maculaire, aire périmaculaire, périphérie) ont une diminution de leur sensibilité différentielle avec l'âge. Il existe donc un glissement centripète de la position des isoptères.

En périmétrie statique, la sensibilité moyenne diminue avec l'âge. Tous les auteurs s'accordent sur une perte de 0,58 à 1 dB tous les 10 ans (CHARLIER 1987). Cette perte est moins rapide dans les 10° centraux (JOHNSON 1989).

Sensibilité au contraste

La vision d'un objet ou d'une image ne se limite pas à la perception du minimum séparable. La notion d'acuité visuelle n'explore qu'un paramètre de la perception visuelle.

Pour étudier de façon plus exhaustive la perception visuelle, les seuils de perception pour des objets de toute une gamme de tailles avec des contrastes de plus en plus faibles sont mesurés. C'est la Fonction de Sensibilité au Contraste Spatiale (FSC spatiale).

Le contraste est souvent exprimé en pourcentage. 98 % étant un contraste très élevé, 3 % étant un contraste très faible.

Dans une étude portant sur 133 yeux (ZANLONGHI 1992), nous avons retrouvé une relation entre l'âge et une perte de sensibilité à partir de la tranche d'âge 21-30 ans. Cette perte affecte surtout les hautes fréquences spatiales. Plusieurs auteurs ont noté un discret glissement du pic de sensibilité vers les basses fréquences spatiales passant de 4 cpd à 20 ans à 2 cpd à 70-80 ans (HIRVELA 1995).

Eblouissement

L'éblouissement peut se définir comme un stimulus lumineux temporaire ou continu responsable d'un déficit plus ou moins intense et prolongé des performances visuelles photopiques.

On étudie soit la sensibilité à l'éblouissement qui consiste en l'étude de tests d'acuité visuelle, de sensibilité au contraste sous l'influence d'une lumière plus ou moins intense, soit la résistance à l'éblouissement qui consiste en l'étude de la vitesse de récupération de fonctions visuelles (le plus souvent ; acuité visuelle et sensibilité au contraste).

L'éblouissement est beaucoup plus perturbateur chez le sujet âgé, tout particulièrement dans des taches complexes comme la conduite automobile (VERRIEST 1971). La notion de l'insuffisance de la seule mesure de l'acuité visuelle pour estimer les fonctions visuelles du sujet âgé a été remise au goût du jour par une étude très récente portant sur 900 sujets âgés de 58 à 102 ans (HAEGERSTROM-PORTNOY 1999). Il insiste tout particulièrement sur la nécessité de pratiquer les mesures d'acuité visuelle et de sensibilité aux contrastes sous éblouissement.

Temps de réaction

Les temps de réaction s'altèrent avec l'âge. Le "temps réflexe visuel" impliquant une réponse sur pédale se détériore de 10 % entre l'âge de 20 ans et celui de 60 ans (CATILINA 1990). L'allongement des temps de réponse avec l'âge associé à la complexification des messages visuels (panneaux surchargés et trop nombreux) augmente le nombre d'erreurs de conduite des conducteurs âgés (BALL 1993). Des professionnels de la route prêchent pour la prescription systématique d'un examen psycho-technique et visuel pour tous les conducteurs âgés de plus de 50 ans (PAUZIE 1992)..

4) Les principales pathologies ophtalmologiques susceptibles de donner une inaptitude à la conduite

Données épidémiologiques

La dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), la cataracte sénile, le glaucome et les pathologies rétiniennes (diabète) sont les causes les plus fréquentes de cécité. Nous insisterons sur les 3 premières. Néanmoins, l'importance relative de ces pathologies varie selon les études.

Conduite et DMLA

(dégénérescence maculaire liée à l'âge)

La DMLA correspond à des lésions de la rétine maculaire, dégénératives, non inflammatoires, acquises, survenant sur un oeil auparavant normal, apparaissant après l'âge de 50 ans, entraînant une altération de la vision centrale et associées, sur le plan clinique, à des drusen ou à des néovaisseaux sous rétiniens.

La mesure de l'acuité visuelle de loin et en vision rapprochée, la vitesse, la fluidité de la lecture, le champ visuel central sont les méthodes les plus souvent utilisées pour évaluer la fonction visuelle.

Deux cas de figure bien distinct. Soit la baisse d'acuité visuelle, souvent accompagnée d'un syndrome maculaire (les patients voient les objets déformés ondulés) est brutale, il s'agit alors le plus souvent d'un néovaisseau ne touchant qu'un seul œil qu'il faut traiter en urgence par Injection Intravitréenne (IVT), très rarement par laser ou par chirurgie, soit la baisse d'acuité visuelle est lente, bilatérale et progressive avec associés des scotomes centraux et / ou paracentraux plus ou moins profonds en champ visuel. Dans ses formes chroniques bilatérales, les patients se plaignent au début de ne plus pouvoir lire les panneaux, de photophobie. Par contre ils ne décrivent pas de gêne lors des dépassements. Ensuite avec l'aggravation des scotomes centraux, ils réduisent leur vitesse, la distance parcourue, mais il est fréquent de rencontrer dans nos consultations des patients avec 1/10 à chaque œil et conduisant encore sur une distance de plus de 100 km. Mais alors, ils se font aider par une personne de leur entourage qui décrivent tous les obstacles et informations non visibles par le conducteur. La DMLA dans sa forme atrophique se traite de façon palliative par des protecteurs vasculaires. Des équipements optiques (loupes, etc) ou électroniques (vidéoloupe) peuvent être proposés à ces patients. Une rééducation orthoptique de type basse-vision est alors indispensable. Bien sûr, à ce stade la conduite est formellement proscrite.

Chez certains patients, la mesure de l'acuité visuelle n'est pas le reflet exact de la gêne ressentie par le patient. Des tests de sensibilité au contraste, des tests de lecture, des tests de stratégie du regard sont alors très utiles.

Conduite et glaucome

Le glaucome représente en France, avec le diabète et les dégénérescences maculaires liées à l'âge, l'une des principales causes de cécité.On estime à 200 000 personnes (E. SELLEM, J-P RENARD) le nombre de glaucomateux non dépistés et qui risquent la cécité sans le savoir.

Évaluation du glaucome et de son retentissement fonctionnel.

La mesure du champ visuel périphérique et central, la mesure de l'acuité visuelle de loin, l’OCT de nerf optique (RNFL, CGL), la pachymétrie sont les méthodes de référence pour diagnostiquer et apprécier la gravité d'un glaucome.

L'augmentation progressive de pression intra-oculaire est longtemps asymptomatique. C'est à ce stade qu'il faut détecter la maladie et mettre en route un traitement afin de préserver au maximum le pronostic visuel du malade. Dans un stade ultérieur, si le glaucome n'est pas traité, apparaîtront les premiers signes fonctionnels : les objets apparaissent flous, mais les lunettes n'améliorent pas la vue du malade, le champ visuel se rétrécit, des halos colorés sont perçus autour des sources lumineuses. Au stade ultime, la vision centrale est touchée et l'évolution se fait rapidement vers la cécité. Il faut reconnaître que le déficit du champ visuel périphérique est très longtemps méconnu par le patient, et qu'il n'est pas rare que celui-ci consulte pour des accrochages à répétitions sans que celui-ci ait fait le rapprochement avec un déficit de sa vision périphérique.

Conduite et cataracte

La cataracte (ou opacification du cristallin) est l'indication la plus fréquente d'extraction du cristallin et c'est l'acte chirurgical le plus fréquemment pratiqué dans les pays industrialisés.

Evaluation de la cataracte et de son retentissement fonctionnel.

La mesure de l'acuité visuelle de loin et en vision rapprochée est la méthode la plus souvent utilisée pour évaluer la fonction visuelle.

On peut apprécier l'incapacité due à une cataracte par son retentissement sur les activités suivantes : réaliser des gestes de la vie quotidienne (conduire une voiture surtout la nuit, ...), s'adonner à toute activité de loisir (lire, télévision), avoir une activité professionnelle. Le plus souvent une cataracte retentit d'abord sur la vision de loin et ensuite sur la vision de près.

Chez certains patients, la mesure de l'acuité visuelle n'est pas le reflet exact de la gêne ressentie par le patient. Les tests de sensibilité au contraste et les tests de lecture sous éblouissement sont alors très utiles. Il est également possible, avec un appareillage spécifique, de prévoir le résultat post-opératoire..

5) Un malvoyant peut-il conduire ?

La gêne visuelle lors de la conduite est très fréquente.

Une gêne à la conduite ne concerne pas seulement les malvoyants. En effet sur 3722 personnes, 39 % des conducteurs ont déclaré avoir des problèmes de conduite nocturne (KLEIN 1999).

La relation entre une déficience visuelle sévère et un taux plus élevée d'accidents est certaine.

Le suivi longitudinal sur 8 ans de 294 conducteurs âgés de 55 à 90 ans atteste que les 3 facteurs de risque majeurs d'accidents automobiles sont un trouble de la vision, un déficit de la cognition, et une réduction fonctionnelle du champ visuel.

La fréquence des accidents automobile est double en cas d'amputation du champ visuel des deux yeux . La baisse d'acuité visuelle bilatérale apparaît être le premier facteur influençant les performances de conduite avant l'atteinte du champ visuel binoculaire (WOOD 1993). En fait il faut nuancer ces statistiques selon la pathologies visuelles.

Dans les maladies donnant un scotome central comme la maladie de Stargardt, il n'y a pas plus d'accidents le jour par à un groupe témoin. Ce taux est même inférieur chez ces handicapés visuel la nuit que dans le groupe témoin. Par contre en cas d'atteinte de la vision périphérique associée à une cécité nocturne comme dans la rétinopathie pigmentaire, le taux d'accident est nettement plus élevé en conduite nocturne et diurne. De même les atteintes du champ visuel périphérique de type hémianopsie sont corrélés à un taux plus élevé d'accident (SZLYK 1993 b)

Certains états américains autorisent des licences spéciales de conduite avec une possibilité d'utilisation d'un système optique grossissant pour la vision de loin de type Galilée ou Kepler X2, 2 à X4 (BARRON 1991). Les études américaines sont contradictoires sur le risque plus important ou non d'accident de la circulation pour ces malvoyants équipés d'une telle aide visuelle de loin..

6) L'examen du candidat au permis de conduire par un ophtalmologiste agréé, sur demande de la préfecture est devenue exceptionnelle

L'étude de l'acuité visuelle reste l'examen fondamental qui va être réalisé, dans un premier temps au niveau des médecins généralistes agrées de préfecture, voire au sein de la commission primaire d'examen des permis de conduire.

En cas de doute sur l'acuité visuelle, les médecins adresseront le candidat à un ophtalmologiste, pour un examen plus approfondi, ce bilan étant à la charge du patient-conducteur.

L'ophtalmologiste est chargé de faire un examen attentif et donne son avis au médecin agrée de la préfecture. La consultation se termine bien sûr sans délivrance de feuille de maladie, ce qui étonne souvent le candidat.

En fait c'est le préfet qui prend la décision d'aptitude ou d'inaptitude, et il suit généralement l'avis du médecin généraliste agrée ou l’avis de la commission. Sa responsabilité en cas de décision contraire à la commission est entière.

Permis de conduire voitures de tourisme: groupe 1, catégories A, B, et E(B).

Le conducteur n'est contrôlé qu'à la suite d'une demande faite par la préfecture. Cela arrive quand il y a eu un retrait de permis pour infraction, ou dans le cadre d'un accident. En dehors de ces circonstances aucun contrôle régulier n'est fait dans la population française, malgré des projets d'examens systématiques après un certain âge. On peut s'étonner de cet état de fait.

Lors d'un examen au cabinet de l'ophtalmologiste, il arrive souvent qu'on se rende compte que le patient qui possède son permis depuis 60 ans, présente une mauvaise acuité visuelle, parfois proche de la perception lumineuse ODG. Il serait vain de vouloir le dénoncer à la préfecture, car l'ophtalmologiste serait alors coupable de rupture du secret médical et tout à fait condamnable. L’ophtalmologiste doit le prévenir que s’il omet de se soumettre au contrôle médical imposé par son état de santé, il s’exposera eà une suspension du permis de conduire. Par ailleurs, en cas d’accident dû à une pathologie considérée comme incompatible avec le fait de conduire, si il est responsable, il rsque de ne pas être couvert par son assurance.

La famille ou l'entourage peuvent, comme on l'a dit, aussi demander à la préfecture que le grand-père soit contrôlé. Le préfet enverra alors une convocation au conducteur sans préciser la raison du contrôle. https://www.securite-routiere.gouv.fr/les-differents-permis-de-conduire/...

En cas de litige, le patient fait une demande auprès de la commission d'appel des permis de conduire. Cet appel n’empêche pas la décision du préfet de s'appliquer. Après avoir examiné le patient, la commission d’appel peut entendre, si elle le juge nécessaire, le médecin agréé et elle transmet son avis au préfet. Si le préfet prend de nouveau une décision défavorable, le patient peut demander un nouveau contrôle médical dans les 6 mois suivant cette décision. Le patient peut aussi faire un recours devant le juge administratif. Cette procédure est rarissime; les patients considérés comme inaptes présentent souvent des pathologies graves qui laissent une acuité visuelle très loin des normes requises.

Il est toujours conseillé de proposer au patient, mécontent que vous lui ayez trouvé une DMLA atrophique bilatérale, de se pourvoir en appel. Cela permet de diminuer un peu la tension qui conclue la consultation et diminue souvent l'agressivité de l'examiné.

Permis de conduire poids lourds:

Groupe 2, catégories C, D, E(C) et E(D)

Taxis, ambulances

La hiérarchie des commissions est la même, mais la tension monte car il s'agit souvent d'une personne qui utilise ces permis pour son travail, et l'inaptitude va souvent entraîner un licenciement pour inaptitude médicale.

Il y a un contrôle obligatoire fait par la préfecture, tous les 5 ans s'il n'y a pas de problème, ou bien à des fréquences plus élevées en cas d'acuité visuelle limite ou de pathologie évolutive.

Il faut une acuité d'au moins 8/10 pour l'œil le meilleur, et de 1/10 pour l'œil le moins bon (arrêté du 28 mars 2022).

Une modification brutale d'acuité visuelle (accident, maladie oculaire) va entraîner de facto une inaptitude temporaire ou définitive. Il est certain qu'un monophtalme ne peut pas conduire de camions, fut-ce pour le bien de l'entreprise.

L'ophtalmologiste va se trouver seul, confronté à des pressions multiples et une agressivité exacerbée du conducteur de camions "qui n'a jamais eu d'accident".

• Il devra se souvenir que les procédures pénales sont toujours très personnalisées et qu'il sera encore plus seul ce jour-là. La jurisprudence évoluant rapidement en France, nous ne pouvons que conseiller à nos confrères de rappeler au candidat qu'il n'émet qu'un avis consultatif et que c'est le préfet qui décidera.

Les assurances sont très attentives pour ces problèmes d'aptitudes. En cas de sinistre, l'assurance enquêtera pour contrôler a posteriori si l'aptitude visuelle était conforme aux textes. En cas de certificat de complaisance, elle déclarera que le conducteur conduisait avec un permis non valide et donc que l'assurance ne peut fonctionner dans ce cas. Cela entraînera un préjudice majeur pour l'ophtalmologiste responsable du certificat.

Dans les entreprises ces textes ne s'appliquent pas. Ainsi un grutier ou un conducteur d'engins n'est pas soumis, en théorie, aux minimums d'acuité. En pratique, il est conseillé au médecin du travail de se référer aux textes pour que le salarié puisse conduire sur la route et n'expose pas les autres employés à des risques possibles.

L'atmosphère de ces consultations est assez particulier, avec une ambiance lourde et la certitude de ne jamais revoir le patient qu'on vient de mettre inapte (ainsi que sa famille…).

Nonobstant ces détails, l'examen ophtalmologique du candidat au permis de conduire est un élément important de notre pratique qui doit être conduit de façon rigoureuse..

7) L'ophtalmologiste et l'inaptitude à la conduite

Face à un handicapé visuel, l'ophtalmologiste se trouve dans 4 situations types :

une pathologie ophtalmologique de courte durée, comme par exemple une chirurgie oculaire sur un oeil fonctionnellement unique, ou bien une chirurgie oculaire sur un seul œil pour les permis professionnels. Le patient doit être prévenu par écrit de son inaptitude temporaire, c’est généralement noté dans les fiches d’information de la SFO https://www.sfo-online.fr/patients/fiches-dinformations-patients.

une pathologie ophtalmologique lentement évolutive, les deux exemples les plus souvent cités étant le glaucome et la rétinopathie pigmentaire. Ces deux pathologies affectent surtout le champ visuel périphérique. Il est souvent très difficile de faire admettre à un patient son inaptitude car sa vision centrale reste longtemps excellente. Il faut commencer par le mettre inapte à la conduite nocturne pour les permis A et B et sur de grande distance. Il existe des restrictions notées sur le permis avec par exemple la mention restrictive « conduite de jour uniquement » (code 61). Les permis professionnels sont tous incompatibles avec une pathologie lentement évolutive. Il faut prévenir le patient afin d'envisager le plus rapidement possible une reconversion professionnelle par toujours facile ; les métiers posant le plus de problème étant les VRP et les chauffeurs de poids lourds.

une pathologie visuelle considérée comme stabilisée, comme par exemple une quadranopsie latérale homonyme. L'inaptitude doit tenir compte du type de permis, de la profession, de l'utilisation du véhicule. Nous devons faire preuve de souplesse surtout si le patient compense tout ou partie de son déficit visuel. C'est dans cette catégorie que le nombre de contestations face aux décisions des commissions médicales primaires sont les plus nombreuses parfois même médiatisées.

une pathologie variable dans le temps. L'atteinte visuelle de la sclérose en plaque en est un exemple (neuropathie optique, paralysie oculomotrice). L'inaptitude ne peut être purement ophtalmologique, et doit s'intégrer dans une évaluation plus globale de la personne handicapée.

8) Le dépistage des troubles visuels en EuropeLa pratique des différents pays européens imposant un contrôle de la vue à ses conducteurs est très variable.

Les pays faisant contrôler la vue des candidats au permis de conduire sont les suivants :

- Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Italie, Espagne, Finlande, France, Hollande, Grande-Bretagne, Grèce, Italie, Irlande, Luxembourg, Portugal, Suède, Suisse. En fait il s'agit le plus souvent d'une déclaration sur l'honneur et non d'un véritable contrôle médicalisé. Pire, en France, on se contente de faire lire une plaque minéralogique à une distance de 20 mètres.

Les pays faisant un contrôle visuel périodique sont les suivants :

- Espagne, Finlande, Grèce, Italie, Luxembourg, Suède, Suisse.

Les pays faisant un contrôle visuel des personnes âgées sont les suivants :

- Irlande, Espagne, Hollande, Grande-Bretagne, Grèce, Italie, Luxembourg, Portugal, Suède, Suisse.

Dans tous les pays imposant des contrôles visuels, l'acuité visuelle statique de loin monoculaire reste la mesure systématiquement réalisée. Le champ visuel binoculaire n'est réalisé que dans 32 % des pays. Par contre la binocularité, la sensibilité au contraste, la vision nocturne, la résistance à l'éblouissement ne sont pratiquement jamais réalisés.

9) Problèmes posés en France pour la mise en place d'un dépistage de masse

Le comité interministériel de sécurité routière (CISR) a arrêté en 1993 les mesures suivantes :

" Les ministres des Affaires Sociales de la Santé et de la Ville, de l'Équipement des Transports et du Tourisme et de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire sont chargés de préparer un dispositif de contrôle de la vue des conducteurs dont les principes sont les suivants : Chaque candidat au permis de conduire doit faire effectuer un contrôle de la vue par un médecin qualifié. Ce contrôle sera renouvelé tous les 10 ans pour les titulaires du permis de conduire. Il ne sera pas remboursable par la sécurité sociale."

Le sujet revient devant l’assemblée nationale en 2011, qui dans son rapport sur les causes des accidents de la circulation (i3864-tome1) met en balance le droit individuel à la mobilité de chacun face au respect de la sécurité collective. Finalement aucune contrôle médical régulier n’a été mis en place.

10) Conclusion

Même si l'expérience d'un conducteur est un moyen de pallier une déficience visuelle, il faut admettre qu'une atteinte sévère est incompatible avec la conduite. La déficience du champ visuel périphérique est la plus pénalisante. Par contre les atteintes isolées de la vision centrale, les amblyopies par nystagmus doivent faire l'objet d'une évaluation la plus humaine possible tout particulièrement chez la personne âgée pour le permis B. En effet, la conduite automobile est un "acte instrumental de la vie quotidienne", à considérer comme un moyen de déplacement, de communication, de participation à la vie sociale et aux loisirs (MICHEL 1997).

La réglementation française apparaît largement suffisante pour dépister les inaptitudes visuelles. De rares handicaps visuels ne sont pas détectés par les mesures d'acuité visuelle et de champ visuel binoculaire. Peu d'handicapés visuels peuvent s'estimer léser par ces normes d'aptitude. Nous pourrons surtout citer certains nystagmus liés à l'albinisme oculaire partiel. Il manque la volonté politique d'appliquer ces textes, car incontestablement de nombreux accidents sont dus à une mauvaise vision.

"Comment voulez-vous que je l'écrase, puisque je ne le vois pas ?" (Raymond Devos)

11) Pour en savoir plus

https://www.dansmablouse.fr page aptitude

Ce site et l’application, au départ réalisé pour les jeunes médecins en formation, contient des pages donnant des informations destinées aux professionnels et au grand public sur les aptitudes visuelles et les pathologies susceptibles de retentir sur celles-ci.

https://www.securite-routiere.gouv.fr Site fédérateur du permis de conduire et de la Sécurité Routière, du monde de l'auto-école. Ce site contient de très nombreuses informations utiles aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels.

https://www.preventionroutiere.asso.fr dont le crédo est de réduire le nombre et la gravité des accidents de la circulation, quels que soient les modes de déplacement (voitures, motos, cyclos, vélos, engins de déplacement personnels motorisés ou non, marche à pied) et les voies utilisées (rues, routes, autoroutes)

Ligue contre la violence routière

Article actualisé en novembre 2022