Le site des ophtalmologistes de France

Encyclopédie de la vue

Vous êtes ici

Résumé des communications mai 2003

Société Francophone d'Histoire de l'Ophtalmologie

Réunion du Samedi 10 Mai 2003, Palais des Congrès de Paris, Salle 253

Résumés des communications (Renseignements:heitz@sdv.fr)

Jacques VOINOT (Chaponost) : À propos des "greffes" de vitré ; en souvenir de Pierre-Gérard Moreau, de Dijon.

Dr Jacques Voinot

Résumé non parvenu

Philippe LANTHONY (Troyes) : L’imagerie entoptique des peintres.

Dr Philippe Lanthony (CHNO Quinze-Vingts, Paris)

La sémiologie entoptique, subjective par nature, devient objective grâce à la peinture et nous en présentons trois exemples.

L’artiste suisse Rodolphe Töpffer, inventeur de la bande dessinée, a réalisé durant une année, une étude longitudinale de ses opacités entoptiques en rapport probable avec une dégénérescence vitréenne.

Le célèbre peintre norvégien Edvard Munch présenta un décollement hémorragique du vitré qu’il traduisit d’une façon lyrique mais exacte dans sa peinture.

Lee Allen, illustrateur bien connu des magazines américains d’ophtalmologie, reproduisit les scotomes de sa DMLA, permettant une comparaison entre les angiographies et les symptômes entoptiques.

Robert HEITZ (Strasbourg): Historique de la correction du kératocône par les lentilles de contact.

Dr. Robert Heitz

La correction optique de la « cornée conique » restait irréalisable jusqu’en 1888, année où les premiers essais de lentilles de contact par Fick à Zurich, par Kalt puis par Sulzer à Paris et par Dor à Lyon, concernaient des yeux atteints de kératocône. En raison de la déception provoquée par leur inadaptation ces premières coques cornéo-sclérales, qu’elles fussent taillées ou soufflées, furent relayées durant deux décennies par d’autres dispositifs de contact, tels les hydrodiascopes de Lohnstein, de Majewski ou de Siegrist.

Les premiers essais de correction du kératocône par des prothèses oculaires dont la partie cornéenne était rendue transparente furent également décevants. En 1913, Helmbold publia la première observation de la correction d’un kératocône par une coque cornéo-sclérale dérivée de prothèses oculaires, fournies par les ocularistes Müller de Wiesbaden. D’autres ophtalmologistes les essayèrent par la suite, avec plus ou moins de succès. L’approche rationnelle de cet équipement, par Siegrist de Berne et ses assistants, entraîna le constat que ce moyen de correction du kératocône était très aléatoire et imparfait, mais néanmoins préféré par les patients à la défiguration par les hydrodiascopes.

Pour leurs recherches d’optique et de lunetterie, les ingénieurs de Zeiss à Jena avaient utilisé, peu avant la première guerre mondiale, des lentilles de contact de divers diamètres, dont quelques exemplaires furent essayés sans succès par Bielschowski, Weill et Ergelet, pour la correction du kératocône. En 1920, Stock rapporta au congrès d’ophtalmologie de Heidelberg l’utilisation d’une coque cornée-sclérale taillée afocale. Suite à cette observation, effectuée avec un modèle unique, Zeiss étendit sa gamme de « verres adhérents » à quatre modèles qui, soutenu par une large publicité furent bientôt promus au cours de la décennie suivante dans l’Europe germanophone. Lorsqu’en 1929, avec le soutien de Heine, le fabricant élargit sa gamme de verres d’essais qu’il proposait pour la correction de toutes les amétropies, il devint de bon ton de mentionner leur essai non seulement en vue d’une amélioration visuelle, mais également pour un « traitement orthoptique » par modelage de la cornée dans le moule du verre. L’analyse de la centaine de publications de la troisième décennie témoigne des résultats souvent décevants, qui contrastent avec les proclamations officielles, ceci même après que Zeiss eut proposé des modèles « améliorés » et eut réussi à donner une taille optique à la face antérieure des coques, jusqu’alors afocales.

Les recherches de Dallos à la Clinique ophtalmologique de Budapest, basées sur des moulages de globe et sur une fabrication individualisée des coques de verre, complétées bientôt par les travaux de Sattler, Weve et Prister, furent à l’origine d’une approche rationnelle de la correction du kératocône, malheureusement réalisable uniquement dans les centres équipés. La difficulté du travail du verre optique fut aplanie par l’utilisation, dès 1938, des matières organiques par Györrfy, Thier et Fritz.

La seconde guerre mondiale déporta le centre d’intérêt pour les lentilles de contact vers les États-Unis, où, parmi d’autres, Obrig publia en 1942 ses premiers résultats avec des coques sclérales acryliques. Les matériaux acryliques permirent d’alléger le poids et la taille des lentilles de contact et autorisèrent des adaptations de plus en plus conformes à la géométrie cornéenne. Certains médecins restaient toutefois fidèles à l’adaptation plate espérant un « traitement » par compression du kératocône. Par la suite, les matériaux hydrophiles firent naître de nouveaux espoirs, rapidement déçus en raison de l’anoxie cornéenne qu’ils engendraient. Après plus d’un siècle de tâtonnements, une lueur d’espoir se dessine enfin grâce aux matériaux perméables aux gaz associés à une saisie précise de la géométrie cornéenne et sclérale par les nouvelles techniques kératométriques.

Aloys HENNING (Berlin, Allemagne) : La sémiotique de l’œil chez Homère et Picasso.

(Titre original: Zum Auge als Chiffre bei Homer und Picasso))

Dr. Aloys Henning

L’aveuglement du cyclope Polyphème décrit au chant IX de l’Odyssée est à rapprocher du séjour d’Ulysse chez Circé décrit au chant X. et de son retour en Attique. Ces épisodes traduisent le parcours initiatique du guerrier dont la symbolisme archaïque, souvent androgyne, se retrouve dans toutes les cultures.

Chez Picasso, la sémiotique de l’aveuglement, illustre les horreurs de la guerre. Dans nombre de ses peintures, il existe un rapprochement pictural entre l’œil et le sexe féminin dont un déchiffrement est proposé par l’auteur.

André BOUZAS (Athènes, Grèce) : Erasistrate : un grand médecin et physiologiste de l’Ecole d’Alexandrie.

Prof. André Bouzas, 59 rue Skoufa GR 106 72 Athènes

Alexandrie a été fondée par Alexandre le Grand en l’an 332 avant J.C. Après la mort précoce d’Alexandre en 232 l’Egypte échut à Ptolémée Soter, qui avec ses deux premiers successeurs firent de leur royaume le foyer de la culture du monde d’alors. Ils installèrent entre autres à Alexandrie la plus grande Bibliothèque de leur époque. Vers l’an 320 avant J.C., ils fondèrent une Ecole de Médecine, qui devint rapidement le centre médical le plus renommé. Les deux principaux médecins étaient Hérophile et Erasistrate, qui attirèrent les disciples pour s’instruire, et les malades pour se faire traiter. Les Ptolémées ont permis aux médecins de disséquer des cadavres humains, ce qui favorisa la recherche scientifique.

Erasistrate est né à l’île de Céos en l’an 330 avant J.C. d’un père médecin, Cléombrote et d’une mère Crétogène. Il fut l’élève de Métrodore et de Chrysippe. Il exerça pour une courte période en Syrie et s’installa ensuite à Alexandrie où il exerça la médecine avec grand succès. Il se consacra également aux recherches scientifiques concernant surtout le système circulatoire et a presque résolu le problème de la circulation du sang. Il a décrit les valvules cardiaques et leur fonctionnement avec une précision surprenante. Il s’est aussi occupé du système nerveux où il distingue les nerfs sensitifs et les nerfs moteurs. Il plaçait le siège de l’âme dans le ventricule du cervelet.

Erasistrate a également traité les maladies oculaires. Il avait même composé des collyres avec du poivre, du safran, de la myrrhe et du misy. En chirurgie, il a pratiqué l’ouverture de la cavité abdominale, les opérations de la hernie et celles de la cataracte. Il rédigea de nombreux livres sur divers sujets de la Médecine. Aucune de ses publications ne nous est parvenue. Selon ses contemporains la personnalité médicale et morale d’Erasistrate égalait celle d’Hippocrate

Muriel PARDON (Paris) : Oeil de Lynx pour œil de taupe. Les ingrédients d'origine animale dans la pharmacopée ophtalmologique impériale.

Muriel Pardon

La pharmacopée ophtalmologique de la Rome impériale abonde en ingrédients d’origine animale, des ingrédients caractéristiques de la médecine populaire. Ces remèdes illustrent le succès de la théorie des signatures et permettent de distinguer les pratiques médicales qui s’inscrivent dans les traditions thérapeutiques savantes, - grecque et égyptienne -, des démarches novatrices, - qui ne négligent pas, pour leur part, le savoir oral. Dans la pharmacopée ophtalmologique impériale, les ingrédients d’origine animale soulignent l’irruption d’une médecine affective, qui puise autant ses sources dans le savoir livresque et dans les constatations objectives que dans les correspondances tissées par l’imaginaire. Par le biais des lois de la sympathie et de l’antipathie universelles, c’est la topique qui crée le topique.

Jose Maria SIMON, Sara Isabel SIMON, Guillermo SIMON (Barcelone, Espagne) : À propos des cataractes de Jean II, Roi d’Aragon et Compte du Roussillon.

Dr. José Maria Simon, Dr. Sara Isabel Simon, Dr. Guillermo Simon (Barcelone, Espagne)

Jean II, roi d’Aragon (Confédération Catalane-Aragonaise) et Compte du Roussillon (1458-1479) devint pratiquement aveugle à l’âge de 65 ans en raison d’une cataracte. Le Maître juif Crescas Abnarrabi fut appelé en consultation et conseilla d’opérer le roi. La reine Jeanne Enriquez s’opposa à l’intervention, de peur de perdre son mari, étant donné son âge avancé.

Pour démontrer les chances de succès, Crescas opéra au préalable deux malades de même âge et d’un état de santé similaire à celui du roi. Après le décès de reine, le 11 septembre 1468, l’opération de l’œil droit fut réalisée à Saragosse (Espagne) avec un succès total.

Jean II insista pour se faire opérer de l’œil gauche, mais l’intervention fut remise par le chirurgien qui, craignant un échec, voulait l’empêcher, prétextant des motifs astronomiques. Finalement, le monarque fit valoir sa volonté et la deuxième opération se déroula, elle aussi, avec un bon résultat.

Marguerite ZIMMER (Strasbourg) : Emploi de l'éther et du chloroforme dans la chirurgie oculaire du XIXe siècle.

Dr. Marguerite Zimmer

À peine l’anesthésie à l’éther sulfurique fut-elle introduite dans la pratique chirurgicale européenne que les ophtalmologistes tentèrent d’appliquer la méthode américaine aux opérations oculaires.

Au cours de la première quinzaine du mois de janvier 1847, Frederic Harrington Brett, chirurgien au Western Institute for Diseases of the Eye à Londre, fut en mesure d’opérer une femme de 70 ans d’une cataracte, un jeune garçon d’un strabisme et une femme d’une amaurose avec ptosis.

En France, après trois essais infructueux d’anesthésie à l’éther sulfurique, tentés par Jean-François Malgaigne, Alfred-Armand-Pierre-Marie Velpeau et Pierre-Nicolas Gerdy, avec des appareils défectueux, Sauveur-Henri-Victor Bouvier réussissait, le 6 février 1847, à opérer une femme d’un strabisme interne de l’œil droit. Jean-Baptiste Baudens, Stanislas Laugier suivirent bientôt l’exemple de Bouvier. À Tours, Louis Tonnelet exécuta avec succès une opération importante: l’énucléation d’un œil.

Des problèmes liés à la toux, à la fuite de l’œil devant l’instrument, à la sortie du corps vitré, ont limité l’emploi de l’anesthésie à l’éther en ophtalmologie.

Le 2 décembre 1847, un mois après les premiers essais d’inhalation du chloroforme par James Young Simpson, à Edimbourg, Paul-Louis Guersant employait l’anesthésie au chloroforme pour l’opération d’une cataracte. Lucien Boyer et Alexandre-Louis-Paul Blanchet publièrent très rapidement des considérations sur l’emploi comparatif des deux types d’anesthésie en chirurgie oculaire, tandis que Salvatore Furnari, au début de l’année suivante, observait l’altération momentanée de la couleur du sang chez un individu opéré d’une kératite strumeuse.

En 1852, Henri Frémineau expérimentait les transplantations de cornée sur les oiseaux et le chien, mais ce n’est qu’en 1874 que Pierre-Constant Budin et Paul Coÿne publièrent une analyse précise sur l’emploi du chloroforme en chirurgie oculaire et sur les phénomènes pupillaires qui en résultent.

Bernard MAZINGUE (Arras) : Les prémices de la spécialisation à Arras: l'exemple de l'oculiste Jérôme HAZARD.

Résumé non parvenu

David HARPER (Ashland, WI/USA) : La théorie accommodative de Tscherning : une vaillante centenaire.

Dr. David Harper

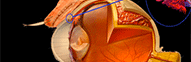

Parmi les nombreuses initiatives originales de Hans Erik Marius Tscherning (1854-1939), se trouve celle d’une théorie de l'accommodation qui était diamétralement opposée à la théorie de Helmholtz. Tscherning suggérait en effet, que la contraction du muscle ciliaire augmenterait la tension de la zonule et entraînerait ainsi l'aplatissement de la périphérie et le renflement conoïdal du centre du cristallin.

Récemment, R. A. Schachar a émis l’idée qu’au cours de l’accommodation, la contraction ne concernait que les fibres longitudinales du muscle ciliaire, ce qui augmenterait la tension des fibres équatoriale et détendrait les fibres antérieures et postérieures de la zonule. Cette répartition des forces de tension aurait comme conséquence l'épaississement de la partie centrale du cristallin, ainsi que l’avait proposé Tscherning.

Les tentatives récentes d’inverser le processus de la presbytie, en augmentant l'amplitude d’accommodation par un élargissement chirurgical de l'anneau zonulaire, sont basées sur cette théorie. L’effet de la chirurgie vise à augmenter l'espace entre l'équateur du cristallin et le corps ciliaire et ainsi accroître la tension sur les fibres équatoriales de la zonule lors de la contraction du muscle ciliaire.

Un siècle après sa présentation, la théorie de l’accommodation de Tscherning est ainsi à l’origine d’une approche chirurgicale originale. Malheureusement la théorie accommodative de Tscherning est peu citée et le nom de son auteur est rarement mentionné dans ce contexte.

Jean-Marie CHANSEL (Paris) : Louis Vidal dit l’aveugle, sculpteur animalier.

Résumé non parvenu

Jean VOLA (Marseille) : L'opération de la cataracte au pays des hommes bleus (Mauritanie).

Dr. Jean Vola, Marseille

Lors de notre séjour en Mauritanie, nous avons rencontré Mohamed Moktar Ould Aoufa, descendant d’une illustre famille médicale du pays qui nous a expliqué le procédé traditionnel d’opération de la cataracte.

Le patient est allongé sur un tapis en peau de mouton et l’opérateur assis sur un coussin à côté de sa tête. Le premier temps opératoire consiste en application de ventouses constituées par trois cornes de bouvillon à pointe tronquée, posées sur les régions, sus-orbitaire, temporale et sous-orbitaire. L’effet résultant est une akinésie, et peut être une certaine anesthésie. Les paupières sont écartées par un anneau en métal muni d’une poignée. L’incision est faite avec un stylet, sorte de clou aiguisé tenu par un manche en bois. La pénétration se fait au limbe temporal inférieur par petits coups successifs à travers la conjonctive, sclère, angle irido-cornéen pour atteindre le cristallin derrière l’iris. Après l’ouverture de la capsule, le noyau est luxé dans le vitré s’il est dur et aspiré avec une plume d’autruche ébarbée si la cataracte est molle. Le pansement est une poudre appelée Akaz dont la composition varie selon la richesse du patient.

Nous avons eu l’occasion d’examiner plusieurs patients dont les yeux étaient calmes, la tension oculaire normale et la pupille ronde, le noyau cristallinien visible à la partie déclive du globe. Il est probable que cette opération est encore pratiquée de nos jours.

Albert FRANCESCHETTI (Genève, Suisse): Edward Hartmann, un neuro-ophtalmologiste international.

Dr. Albert Franceschetti

Par sa personnalité, son parcours et ses intérêts, Edward Hartmann (1893-1975) fut un homme hors du commun. Descendant d’une vieille famille protestante, fils d’une mère américaine, ce fut un homme digne, obstiné à la tâche, noble de caractère, à la fierté mesurée et discrète.

En 1924, il publie sa thèse sur les conséquences physiologiques de la neurotomie rétrogassérienne avec contribution à l’étude de la kératite neuro-paralytique. Sa carrière véritable débute à l’hôpital Lariboisière de Paris dans le service créé par Victor Morax et qu’il dirigera lui-même à partir de 1946. Entre 1941 et la fin de la deuxième guerre mondiale, il séjourne aux Etats-Unis et se lie d’amitié avec Saint-Exupéry, Maurois et Léger, tout en trouvant aide et soutien auprès d’ophtalmologues tels que Conrad Berens, Reese et Derrick-Vail. Entre 1950 et 1962, il est secrétaire du Conseil international d’Ophtalmologie ; de plus, à la mort d’André Magitot, il occupe pendant huit ans les fonctions de rédacteur en chef des Annales d’Oculistique.

L’œuvre de Hartmann, vaste et variée, compte plus de 200 travaux publiés. Les parties les plus originales sont sans doute celles qui touchent à la neurologie, la radiologie, les troubles psychosomatiques et le strabisme.

En 1965, Hartmann, quitte Paris pour s’installer dans la maison Morax à Morges, où il passera les dix dernières années de sa vie, là où ses élèves et amis venaient le voir.

Françoise LAUNAY (Paris) : La carte de la Lune de Cassini et les beaux yeux de son épouse.

Mme Françoise Launay Observatoire de Paris, Section de Meudon

La très riche journée londonienne de la Société Francophone d’Histoire de l’Ophtalmologie organisée par Richard Keeler en février 2002 comportait entre autres une visite à la British Library où se tenait une exposition sur les cartes de géographie. C'est là que j'ai découvert, sur la célèbre carte de la Lune de Cassini, la surprenante et très jolie tête de femme que l'on peut y voir depuis 1679, et qui a très vite été remarquée, en particulier par Fontenelle.

En tant que membre de la grande maison qui a été dirigée par la dynastie des Cassini de 1669 à 1793, je ne pouvais qu'être interpellée par les questions posées par Peter Barber, le commissaire de l'exposition qui guidait notre visite : "Que fait cette femme sur la carte, qui était-elle, et qui l'a mise là, Cassini lui-même ou le graveur ?"

Une recherche dans les archives de l'Observatoire de Paris s'imposait de toute évidence, et je suis heureuse qu'elle m'ait donnée non seulement l'occasion de préciser et de corriger l'histoire et les déboires des cartes de la Lune de Cassini qui ne sont pas toujours rapportées avec l'exactitude souhaitable, mais aussi de tenter d'apporter une réponse plausible à ces questions que beaucoup se sont posées, mais manifestement sans jamais pousser plus avant l'investigation.

Au cours de mon exposé, je fais admirer quelques-uns des somptueux dessins préparatoires à la gravure de la carte dont l'album relié constitue sans aucun doute l'un des fleurons de la bibliothèque de l'Observatoire, je montre les différents tirages des cartes gravées, celle de 1679 mais aussi celles de 1692 et de 1785, et je présente quelques dessins et photographies de la tête de femme effectués au 19ème et au 20ème siècle. Je dévoile enfin pourquoi je ne pense pas impossible que ce soit tout simplement sa femme Geneviève de Laistre (1643-1708) que Jean Dominique Cassini (1625-1712), dit Cassini I, a demandé au graveur Jean Patigny d'immortaliser sur la gravure de sa carte.

Référence : Françoise LAUNAY, "La tête de femme de la carte de la Lune de Cassini", L'Astronomie, Vol. 117 (2003), 10-19.

Marc GODART (Cognac) : Jean de La Fontaine, âme visible.

Marc Godard

À notre époque, le Visuel, tient une place majeure dans l’érotisme de nos mœurs via les médias ; mais quelle pouvait être son importance par rapport aux autres sens à une période qui s’inspirait de la littérature latine et grecque ?

Jean de La Fontaine, spectateur et acteur du « siècle de Louis XIV » est considéré comme un auteur « classique » dont les fables sont le chef d’œuvre, mais dont les « contes et nouvelles érotiques » nous révèlent plus intimement la personnalité et à travers lui, la façon d’aimer au XVII° siècle.

Le jeu, la jupe, et l’amour des plaisirs,

Sont les ressorts que Cupidon emploie ;

De leur boutique, il sort chez les François

Plus de cocus que du cheval de Troie

Il ne sortit de héros autrefois.

La Fontaine est considéré par ses contemporains comme un libertin, il a acquis de l’expérience en menant une joyeuse vie d’étudiant à Paris et à Château-Thierry, sa ville natale. Puis pris en flagrant délit en train de chercher de sublimes félicités avec la femme du lieutenant du Roi , il est puni par son père qui l’oblige à se marier. La fréquentation des salons Parisiens dont celui de Madame de la Sablière, lui assure une renommée. Ajoutons qu’il n’a écrit rien d’important avant l’age de 40 ans et que c’est donc avec recul et expérience qu’il compose ses premiers contes. Il est l’archétype des représentations visuelles d’un cerveau masculin : il est naturellement licencieux et il n’épargne pas les femmes présentée comme trompeuses, effrontées, crédules et débauchées, pouvant se passer des formes mais jamais d’argent. Ses Scrupules littéraires métamorphosent des scènes de voyeurisme en récits d’une ravissante ironie et l’auditeur, tous sens en éveil, reste suspendu aux lèvres du conteur. Les couleurs sont presque inexistantes : un peu de vert, de blanc et de noir ; pas de rouge, ni de jaune ni de bleu réunis en « arc en ciel » ou « fleurs » ou « soierie, pierres précieuses ». On retrouve l’influence la théorie des couleurs de Descartes : » il n’y a point de couleurs au monde, ce ne sont que de différents effets de la lumière sur différentes superficies » La subjectivité de notre esprit traduit ces longueurs d’ondes en sensations non mathématisables et toujours pensées confusément en fonction du contexte.

Aimer, c’est voir; le besoin de rendre son âme visible pour un cerveau masculin, amateur éclairé de tous les jeux de miroir qui sont autant d’allégories que de reflets parlants. Dans « le Cas de Conscience » Anne regarde un jeune garçon se baigner nu : « l’objet plut à sa vue » son confesseur la malmène :

« être dans ses regards à tel point sensuelle !

c’est, dit-il un très grand péché.

Autant vaut l’avoir vu que de l’avoir touché. »

La Fontaine introduit dans deux de ses contes une touche de modernité : des lunettes !

« disant ces mots, il ôte sa chemise ;

Regarde faire, et ses lunettes prend. »

Cependant, quand il s’agit de femme, se priver de ses sens ne se peut sans compensation financière (« le petit chien… ») ou du moins un échange :

« fermez-vite vos yeux, vos oreilles, vos mains.

Rien de vous manquera ; je vous fais la maîtresse

De tout ce que le ciel m’a donné de richesse….

D’être sourde, aveugle, et cruelle ;

Et de ne prendre aucun présent »

Et quel sens préférer ; pour La Fontaine , la vue n’est que les prémices du toucher.

Dans son Conte : « le différend de Beaux Yeux et de Belle Bouche » lequel est plaidé devant un tribunal pour les honneurs, Si Beaux Yeux est la clef pour s’introduire dans les cœurs et c’est l’inclination de l’âme ; Belle bouche satisfait trois sens (le toucher, le goût et les sons) et sait satisfaire un amant, elle est active même les yeux clos et la nuit. Belle Bouche gagne la partie en baisant le juge de son mieux. On peut ainsi établir que « Beaux Yeux « est le coté masculin du fabuliste et Belle Bouche son pendant féminin qui sort gagnante de l’épreuve.

Cette préférence est finalement surprenante de la part d’un auteur qui prit le parti « des anciens » lors de la querelle contre « les modernes » : car enfin pour emporter la pomme, Aphrodite n’eut besoin que de dévoiler ses charmes devant Paris et ne dit rien. Est-ce à Penser que mes contemporains dans leur vécu de l’érotisme, sont plus proches des Grecs que ceux de La Fontaine ?

Les études physiologiques modernes en psychiatrie et sexologie tentent de démontrer que l’excitation sexuelle du cerveau masculin passe par la vue. On fait regarder un film pornographique à un volontaire placé dans le tunnel de l’IRM et on enregistre en même temps son état de turgescence par pléthysmographie. On constate que de nombreuses aires corticales « s’allument » et que des « courant » convergent vers l’hypothalamus, le cortex limbique, l’amygdale, en passant par des aires préfrontales, temporopariétales associatives et occipitales. Dans quel sens va l’activation, personne n’est capable de le dire mais notre siècle a considérablement développé ces possibilités au point de rendre prude le modèle anglo-saxon qui réglemente sévèrement les rapports hommes/femmes, s’interdit de toucher et rêve de cybersex, en opposition avec l’esprit latin plurisensoriel.

Pour les femmes, il y a des études analogues, mais les marqueurs de l’excitation sexuelle sont plus sujets à caution et l’efficacité de la stimulation visuelle semble plus variable; en un mot : elles idéalisent, se relaxent et intériorisent davantage. Le film pourrait être remplacé par la lecture des contes et de leurs jeux érotiques car l’imagination visuelle est chez elles de bien meilleure efficacité. La Fontaine en a conscience dans ses « Avertissement et Préfaces » pour qui « trop de scrupules gâterait tout ».

Pour les deux sexes, l’idéalisation et l’intériorisation sont aidées par le sens du toucher ; comme le dit La Fontaine : « et je sais beaucoup d’hommes qui sont femmes sur ce point ».

Jusqu’à l’élégie funèbre dans la bouche de Vénus :

« mon Amour n’a donc pu te faire aimer la vie !

tu me quittes, cruel ! au moins ouvre les yeux,

montre-toi plus sensible à mes tristes adieux ; »

Perdre un homme, effacer ses images mentales, c’est l’enterrer.